- 出 馬 〜意気に感じて決断〜

- 番外編

ゲートを境に

令和元年12月6日、多くの方に見送って頂いて県庁を後にして以来、やや時間もでき、初出馬以降の自らをつぶさに振り返る機会を得た。高知新聞に寄稿した回顧録では紙幅が足りず、書ききれなかったことも多い。新たに、この「至誠通天の記」番外編を起こして、県政運営に当たって何を考えてきたのか、もう少し突っ込んで、ちょっぴり裏話も交えながら、記させていただければと思う。

知事選出馬を目指して帰高し、高知龍馬空港のゲートを妻とくぐって12年半。あのゲートを境に私も妻も人生が変わった。公務員から政治家へ、組織の一員から個人としてのあり方が問われる世界へと、暮らしのみならず心持ちまで大きく変わったのだ。

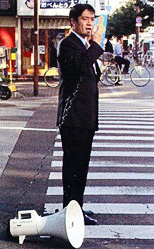

「県庁前交差点で慣れぬ街頭演説」

《初めての街頭演説》

政治家にとっては当たり前だが、そうでなければ、まずしないことがある。

通りすがりの車に手を振りかけたり、道行く人にいきなり握手を求めたりすることだ。家族連れが行き交う商店街で、拡声器を使って大声をあげることもあまり無いだろう。

2007年10月17日の帰高から5日目、私もこれらに初挑戦した。今思えば、選挙戦を支えてくださった県議さん達による一種の教育プログラムに沿っていたのだろう。関係者への挨拶回りや朝礼でのご挨拶などを段々とこなし、ある程度政治活動に慣れてから街頭に立った。

人生初の街頭演説は、大観光地たる「ひろめ市場」の前で行った。

「突然お騒がせいたします。私は、尾﨑正直と申します。高知で生まれ、高知で育ち、財務省で仕事をしておりました。衰退した高知をなんとかしたい、故郷をなんとかしたいとの思いで、この度、高知に帰ってまいりました。東京での経験を生かして、若さを生かして、故郷のために全力で頑張ります。どうか皆様のお力を賜りますように、心から心からお願い申し上げます。どうもご清聴ありがとうございました。」

これでほぼ全てである。全文をここで記せるほど短かい演説だったということだ。それを今も覚えているほど、事前に心の中で何度も繰り返していたということでもある。

無反応な聴衆をよそに、支援県議の皆さんは、大拍手とともに、上手い上手いと褒めてくれた。だが、これも当然に教育プログラムの一環であった。

ふと目をやると、ある古参の新聞記者が若い県議に何やら文句を言っている。「あれじゃあ、自己紹介じゃないか!演説はどこにいった?」。聞こえたのは一部だけだったが、誠に的確なコメントに身も縮む思いがした。

街頭で、向かってくる車に弱々しく手を振る。キョトンとした顔をされたり、プイと横をむかれたり。変な人、と思われているのだろう、と冷や汗が出た。恐る恐るお願いした握手を拒否された時など、心の中でグラスが砕け散る音が響いた。

人の選挙のお手伝いもする今となって思えば、「教官」の先生方も内心さぞ歯痒かったのだろう。改めて、当時のあの拍手の温かさを思う。

だが、慣れれば慣れるものだ。17日間の選挙戦も終盤となれば、全てがすっかり平気になっていた。むしろ、もっと握手しなければ、もっと手を振らなければ、と無我夢中になっていた。街頭演説も、最後まで説得力はいまいちだったろうが、もっともっと長く、聴衆の目を見て語れるようになった。

不思議なものだ。そうなるにつれて、反応が温かくなってくる。車から手を振り返してくれた、振り返って握手してくれた、街頭で話に頷いてくれた、その数が増えたのに力を得て、次に・・。こうして17日間を駆け抜けたのだ。

自ら動いて、人と触れ合って、心から訴えてこそ。政治家になっていくとは、こうしたことを会得していくことなのだ、とつくづく思ったものだ。

《日曜の夜》

公務員時代、私も日曜の夜が憂鬱だった。「サザエさん症候群」という言葉もある。エンディング曲が終わるとジワーとこみ上げてくる憂鬱感。

また明日から、朝から深夜までの激務が続く。体力は持つか、命ぜられたあの仕事は本当にできるのか、あの交渉はまとまるのか、等々。大組織の一員として「やらされる」仕事も沢山抱えていたのだ。

知事になって、日曜の夜の憂鬱は全くなくなった。「やらされる」ことがなくなったからだ。サボっていても、部屋にはもう上司はいない。

だが、だからこそ「何をすべきか」、自ら必死に考えて決めねばならなかった。県庁組織のトップとして、自ら目標を設定し、解決策を模索し、実行し、責任を取らねばならない。上司はもう決めてくれないし、庇ってもくれないのだ。

だが、当然のこと知事にも上司がいる。県民である。

そして、2007年の知事選は、私にとって、高知の厳しさを、故に「何をすべきか」を県民に教えていただく、厳しくも貴重な機会だったのだ。

(第二回「知事選 〜県民の苦しみ知る〜」へ続く)